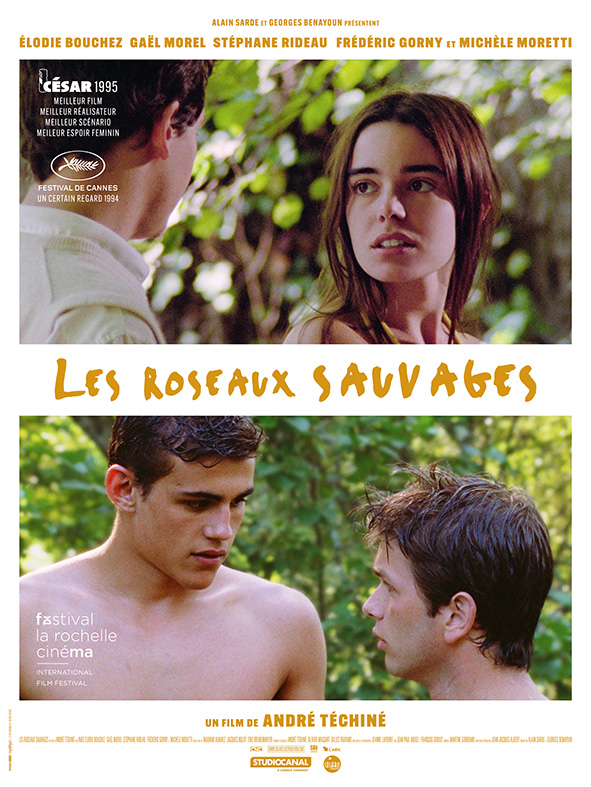

" C’est l’une des œuvres les plus parfaites d’André Téchiné. " Télérama

LES ROSEAUX SAUVAGES

Un film de André Téchiné

Sortie en salles : 2 juillet 2025

1994 | France | Drame, Romance | 114 | 1,66 | Dolby

Couleur | Visa n°84 250

En 1962, en pleine guerre d’Algérie, alors que les attentats OAS se multiplient, l’arrivée d’un garçon pied-noir exilé vient bouleverser la vie paisible de l’internat du lycée de sud-ouest de la France où il est accueilli. C’est l’année du premier bac, le dernier trimestre et la promesse de l’été…

— Galerie

A propos du film par Olivier Père

Les Roseaux sauvages est un titre charnière dans l’œuvre d’André Téchiné. Le film lui offre l’occasion de se réinventer et de trouver un second souffle. Au départ, il y a une commande de la chaîne ARTE qui invite Téchiné à participer à une collection, « Tous les garçons et les filles de leur âge ». Cette collection, initiée par Chantal Poupaud et Pierre Chevalier, réunit des téléfilms d’auteurs d’une soixantaine de minutes sur le thème des souvenirs d’adolescence. Le cinéaste accepte à condition de pouvoir également sortir son film en salles, dans une version plus longue. C’est ainsi que Le Chêne et le roseau devient au cinéma Les Roseaux sauvages, salué par la critique et le public après un passage par le Festival de Cannes.

Cette proposition coïncide avec l’envie de Téchiné d’explorer une période de sa jeunesse liée à la fois à la découverte de son homosexualité, et aux conséquences de la guerre d’Algérie, avec le retour en métropole de familles pied-noir. La mort rôde – certains appelés ne reviendront jamais – mais aussi le désir, qui circule entre les adolescents, filles et garçons, toutes tendances politiques confondues. Téchiné mêle ainsi l’intime et l’historique, et reste fidèle à son goût du romanesque. Il dessine à la fois le portrait d’un jeune homme dont l’identité sexuelle et intellectuelle se construit, et la séquence d’un pays bousculé dans ses certitudes.

Tourné en état de grâce, avec une économie de moyens qui apporte au film une énergie juvénile, Les Roseaux sauvages est une oeuvre sensuelle et lumineuse qui révèle de nouveaux visages (Elodie Bouchez, Gaël Morel, Stéphane Rideau), dans la nature accueillante du Sud-Ouest, chère au cœur de Téchiné. Le cinéaste, amoureux de ses paysages et de ses habitants, la retrouvera régulièrement – voir son dernier film en date, L’Adieu à la nuit, tourné dans les Pyrénées-Orientales.

SUR LE FILM :

Le film a été un succès critique et public, considéré comme une œuvre phare et charnière dans la filmographie de Téchiné, il a également révélé de jeunes acteurs comme Élodie Bouchez, Gaël Morel et Stéphane Rideau. Le film a été sélectionné à Un Certain Regard à Cannes et au Festival de New York. Il a remporté le Prix Louis-Delluc en 1994 et quatre Césars en 1995 : Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Scénario, et Meilleur Espoir Féminin pour Élodie Bouchez.

Le film est souvent perçu comme l’un des plus personnels du réalisateur. Bien que le contexte historique de la fin de la guerre d’Algérie sert de toile de fond, le film de Téchiné privilégie l’individu et l’intimité plutôt que l’événement historique en tant que tel. On retrouve des thèmes récurrents dans ses films : l’incommunicabilité, l’initiation au monde adulte, les dangers des groupes politiques, et une mélancolie souvent liée à la représentation de la nature.

Téchiné livre un film sensuel, lumineux et complexe qui mêle habilement le social, le politique et l’intime, à travers le chaos des sentiments et les choix déterminants de la jeunesse.

ENTRETIEN AVEC ANDRÉ TÉCHINÉ

Pourquoi Les roseaux sauvages après Ma saison préférée ? Ya-t-il un lien entre ces deux films ?

Non, le seul lien entre les deux films, c’est le Sud-Ouest. Peut-être qu’après avoir parlé du vieillissement dans Ma saison préférée, j’ai eu envie de construire un pont avec la jeunesse…

Vous avez donc puisé dans vos souvenirs personnels…

Effectivement, en 1962, au moment de la fin de la guerre d’Algérie et de la signature des accords d’Evian, un élève pied-noir a débarqué un beau matin au lycée. lI nous a fait prendre conscience, dans ce coin perdu de la France profonde, de l’existence d’une guerre qui nous paraissait lointaine et abstraite… je suis parti de là.

Quel genre d’adolescent étiez-vous ?

J’aimais bien tout ce qui n’était pas de mon âge.

Apartir du moment où on me disait que j’étais trop jeune pour voir tel film ou lire tel livre. ça excitait terriblement ma curiosité… j’avais hâte de comprendre les adultes et d’en savoir autant qu’eux sur les grands sujets de la vie.

Dans le film, vous évoquez Demy et Bergman. Quel cinéphile étiez-vous ?

Je m’occupais très activement d’un ciné-club, j’étais très radical. C’était l’époque de la Nouvelle Vague, de Bergman et d’Antonioni. C’était une époque de rupture et de renouvellement. Les débats sur le cinéma étaient passionnés. C’était très vivant mais je tiens à préciser que je dis tout cela sans idéalisation, comme un témoignage simple et direct…et je n’ai surtout pas voulu faire un film nostalgique…

Comment appréhendiez-vous à l’époque le problème algérien ?

Je venais d’une école religieuse et j’étais tombé dans un lycée où certains professeurs étaient marxistes… cela a été une grande découverte pour moi. une sorte d’émancipation intellectuelle… Avant, j’avais sur la guerre d’Algérie un point de vue progressiste, style catho de gauche, nourri par le Bloc-Notes de François Mauriac.

Les opinions des enseignants communistes m’ont fait bouger et puis tout à coup il y a eu un autre son de cloche. l’intrusion d’un jeune pied-noir partisan de la terre brûlée et de l’O.A.S..

Faut-il laisser passer un certain temps pour parler des brûlures de l’Histoire et aussi des brûlures personnelles ?

Ce n’est qu’après-coup qu’on parvient à parler des choses, à cerner dans quelle confusion on les a vécues et à donner une forme à cette confusion….en respectant les intensités bien sûr. L’adolescence est un âge où l’on est forcément introverti, entre le deuil de l’enfance et la peur de devenir adulte et de ne pas être à la hauteur… Le cinéma permet de mêler idéalement et concrètement tous les âges de la vie. Je rêve toujours d’un film où j’y parviendrais mais pour l’instant je procède encore par fragments… Peut-être que j’ai simplement fait Les roseaux pour corriger le traitement des jeunes de Ma saison que j’avais trop sacrifiés.

Dans quel personnage du film faut-il vous reconnaître ?

Je suis un peu dans tous les personnages de mes films. J’ai besoin de partager leurs sentiments, de me mettre à leur place. C’est à travers eux, vers ce qui circule entre eux que je me raconte. C’est mon hystérie. Mais ici, c’est évidemment de personnage de François qui m’est le plus proche par el caractère. C’est une sorte d’alter-ego, un autre moi-même d’un autre âge, un ancêtre.

Les deux autres garçons, le pied-noir et le jeune paysan exercent une véritable fascination sur lui…

Ces deux garçons sont vraiment très éloignés de lui. Ils ne lui ressemblent en rien. Ils sont vraiment des » autres ». Ils servent de révélateur à son propre désir. C’est grâce à cette rencontre avec ces deux garçons que François va faire, non sans violence, ses premiers pas dans le monde des autres… dans le monde sexuel et politique…

Vous aviez déjà abordé ces thèmes ? Le sexuel et le politique…

Oui mais je voulais faire un film qui ait le sens du concret, un film absolument pas théorique… C’est le danger à partir du moment où l’on parle de sexe et de politique… Je voulais être fidèle aux sentiments, aux mensonges des sentiments, au plus près de l’expérience des personnages car c’est ça qu’il fallait restituer… Si Les roseaux ne témoigne pas et ne débouche pas sur el goût de la vie, ça n’a pas de nécessité…

Nous sommes dans les années 60 mais ces jeunes sont déjà modernes dans leur langage et leur approche de la vie.

Ils sont confrontés directement ou indirectement à la guerre… c’est le fil conducteur.. le spectre de la guerre civile… et la réalité du métissage… du métissage des idées et des corps… c’est de ça que parle le film… je ne sais pas si c’est moderne ou non… le ne voulais surtout pas faire une reconstitution maniaque de l’époque, ça ne m’intéressait pas du tout. De toutes façons, il faut toujours affirmer que c’est dans le présent qu’on construit el passé.

Propos recueillis par Martine Moriconi

ANDRÉ TÉCHINÉ : RÉALISATEUR

André Téchiné est un réalisateur français né en 1943.

D’abord critique aux Cahiers du cinéma, il exerce ensuite diverses activités liées au septième art : enseignement, écriture de scénarios, réalisation pour feuilletons télévisés. Téchiné s’impose véritablement comme cinéaste dans les années 1970 et 1980 avec des œuvres telles que Souvenirs d’en France (1975), Barocco (1976) ou Hôtel des Amériques (1981), révélant une sensibilité singulière mêlant mélodrame, sensualité et tension sociale. Il collabore régulièrement avec des actrices majeures, notamment Catherine Deneuve, avec qui il tournera à plusieurs reprises.

Son style s’affirme avec Rendez-vous (1985), film qui révèle Juliette Binoche, et surtout avec Les Roseaux sauvages (1994), succès critique et public, couronné par plusieurs Césars. Ce film marque un tournant dans sa carrière par son traitement intimiste de l’adolescence et de l’homosexualité, thèmes récurrents de son œuvre.Il signe d’autres films marquants dans les années 2000 tels que Loin (2001), Les Témoins (2007), Loin des hommes (2014), ou encore L’Adieu à la nuit (2019).

Tout au long de sa filmographie, Téchiné s’attache à explorer des sujets complexes : identité, sexualité, liens familiaux, fractures sociales, toujours avec une grande finesse psychologique. En 2003, l’ensemble de son œuvre cinématographique est récompensé par le prix René-Clair.

ÉLODIE BOUCHEZ : ACTRICE

Élodie Bouchez est une actrice française née en 1973. Elle débute au cinéma sous la direction de Serge Gainsbourg avec le film Stan The Flasher (1991). Révélée en 1994 dans Les Roseaux sauvages, elle obtient le César du meilleur espoir féminin. Elle enchaîne des rôles marquants, dont La Vie rêvée des anges(1998), le premier film d’Erick Zonca, qui lui vaut le prix d’interprétation à Cannes et le César de la meilleure actrice. Elle connaît un succès populaire avec Brice de Nice (2005) de James Huth. Elle collabore avec Jeanne Herry sur Pupille (2019), qui lui vaut le Prix Lumières de la meilleure actrice ainsi qu’une nomination au César dans la même catégorie. Elle poursuit sa carrière avec Je verrai toujours vos visages (2022) également de Jeanne Herry, L’Amour ouf (2023) de Gilles Lelouch ou encore Dis-moi juste que tu m’aimes(2025) d’Anne Le Ny.

GAËL MOREL : ACTEUR

Gaël Morel est un acteur, réalisateur et scénariste français né en 1972. Révélé en 1994 dans Les Roseaux sauvages d’André Téchiné, il s’oriente rapidement vers la réalisation. Il dirige notamment Stéphane Rideau et Élodie Bouchez dans À toute vitesse (1996), présenté à Cannes. Ses films explorent les thèmes de l’identité, du deuil, de la masculinité et des questions sociales, comme Les Chemins de l’oued (2002), Le Clan (2004),Après lui (2007) ou Prendre le large (2017). Son dernier film, Vivre, mourir, renaître est sorti en 2024. Son œuvre est marquée par les thématiques LGBT, un aspect déjà abordé dans son rôle d’acteur dans Les Roseaux sauvages à travers la découverte de l’homosexualité par le personnage de François.