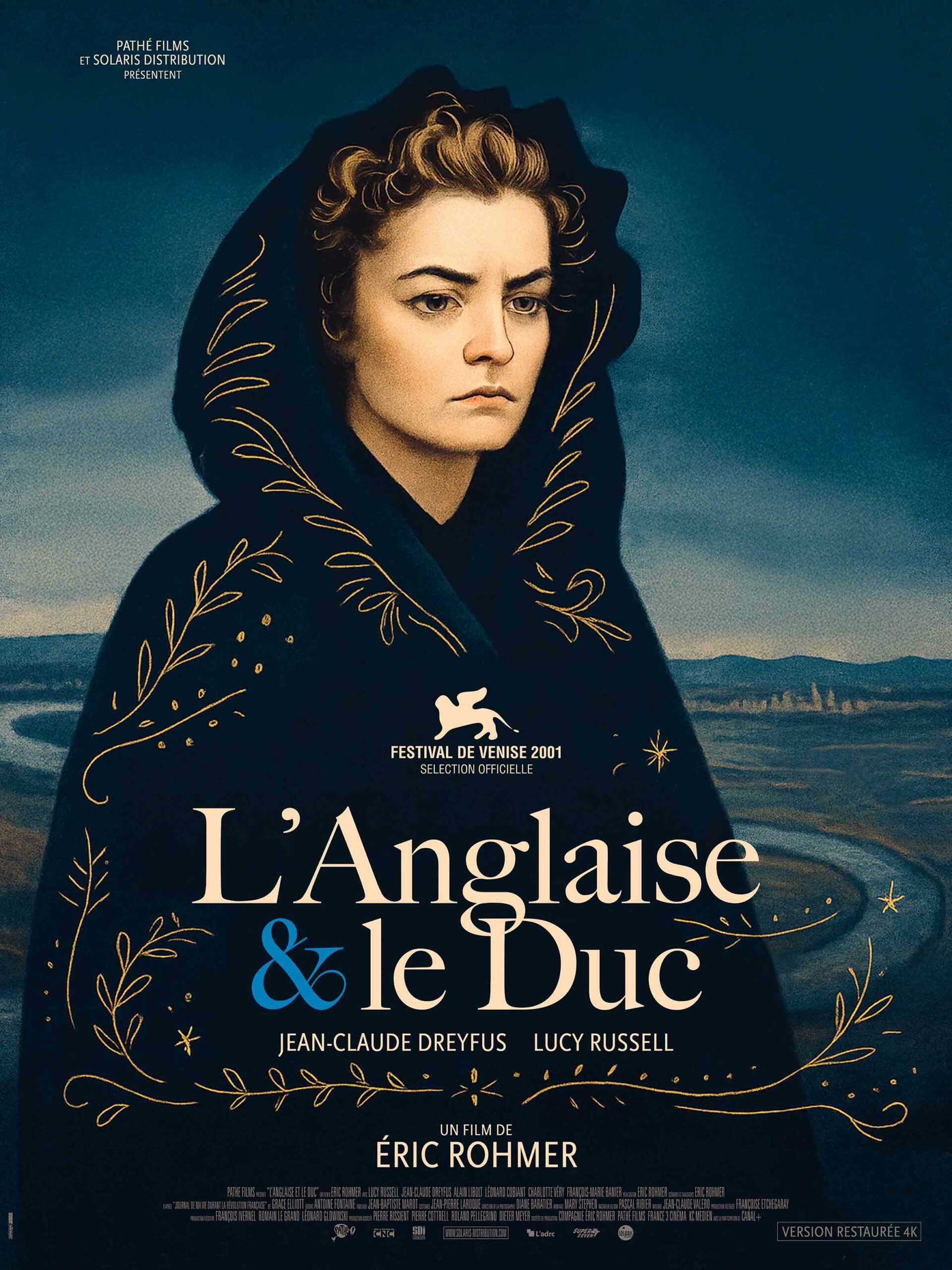

L'éblouissante fresque historique d'Eric Rohmer en version restaurée 4K !

L’ANGLAISE ET LE DUC

Un film de Eric Rohmer

Sortie en salles : 12 novembre 2025

2001 | France | Historique | 129 | 1,77 | DTS

Couleur | VF | Visa n°36760

Sous la Révolution, la vie périlleuse d’une belle anglaise royaliste résidant en France et ses relations, tantôt tendres, tantôt orageuses, avec le duc d’Orléans, cousin de Louis XVI, mais acquis aux idées révolutionnaires. Elle parvient à le persuader de l’aider à sauver un proscrit, mais non à le dissuader de voter la mort du roi.

D’après le récit Journal de ma vie durant la Révolution française de Grace Elliott.

— Galerie

A propos du film :

L’Anglaise et le Duc naît d’un désir ancien d’Éric Rohmer de revenir au film historique en costumes, plus de vingt ans après Perceval le Gallois. Adapté librement des mémoires de Grace Elliott, le projet lui permet de renouer avec son goût pour les récits moralistes, tout en expérimentant une forme esthétique inédite dans son œuvre. Tourné pour la première fois en numérique, le film s’appuie sur une technique innovante d’incrustation sur fond vert, à partir de peintures originales commandées à Jean-Baptiste Marot pour reconstituer le Paris de la Révolution. Rohmer privilégie ainsi une vérité artistique à la reconstitution réaliste, assumant pleinement le recours à l’artifice pictural comme moyen de styliser l’histoire. Le scénario ne reprend qu’une partie des mémoires de Grace Elliott : Rohmer recentre l’intrigue sur la relation entre l’aristocrate écossaise et le duc d’Orléans, et imagine certaines séquences, comme la traversée de Paris vers Meudon, pour mieux incarner le dilemme moral de son héroïne. Troisième film historique de Rohmer après La Marquise d’O… et Perceval le Gallois, L’Anglaise et le Duc prolonge une réflexion sur la fidélité à ses convictions dans un monde en bouleversement, et sur la manière dont le cinéma peut porter un regard singulier sur l’histoire.

A propos d'Eric Rohmer :

Né en 1920 à Tulle, Éric Rohmer (de son vrai nom Jean-Marie Schérer) suit une formation littéraire et publie un premier roman chez Gallimard avant de se tourner vers le cinéma par le biais de la critique. Il devient une figure essentielle des Cahiers du cinéma, qu’il dirige entre 1957 et 1963, aux côtés de Truffaut, Godard et Chabrol. Mais contrairement à ses camarades de la Nouvelle Vague, Rohmer s’impose à son rythme, discrètement, en bâtissant une œuvre profondément singulière.

Son cinéma se structure en cycles aux titres modestes mais aux principes rigoureux : Six Contes moraux, Comédies et proverbes, Contes des quatre saisons. À ces fictions contemporaines, il ajoute un pan historique exigeant (La Marquise d’O, Perceval le Gallois, L’Anglaise et le Duc, Triple Agent, Les Amours d’Astrée et de Céladon) qui conjugue stylisation, réflexion morale et liberté de ton.

Maître-artisan résolument hostile au superflu, Rohmer travaille à l’économie, mais toujours en pleine liberté. Il privilégie les tournages en décors naturels, souvent en province ou en banlieue parisienne, avec des équipes réduites et fidèles, composées de collaborateurs rompus à ses méthodes de travail : les directeurs de la photographie Nestor Almendros, Bernard Lutic, Luc Pagès, Diane Baratier, Sophie Maintigneux, filment – avec, si possible, une caméra 16 mm, plus légère et maniable que la caméra 35 mm dite professionnelle. Attaché aux répétitions, à la précision des textes, il laisse à ses comédiens – souvent les mêmes d’un film à l’autre : Marie Rivière, Fabrice Luchini, Béatrice Romand, Amanda Langlet – la liberté d’habiter pleinement leur rôle.

Écrivain, critique, scénariste, cinéaste, Rohmer est un auteur au sens plein : chacun de ses films articule une idée, une forme, une vision du monde. Son œuvre, saluée dans les festivals du monde entier, s’est construite loin des effets de mode, dans une fidélité rare à ses principes artistiques.

A propos de Jean-Claude Dreyfus :

Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière au théâtre, où il travaille sous la direction de Jorge Lavelli, Patrice Chéreau ou Antoine Vitez. Il alterne très tôt les registres et s’impose comme un comédien polyvalent, aussi à l’aise dans le théâtre classique que contemporain.

Au cinéma, il est révélé au grand public par Delicatessen (1991) de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, où son interprétation du boucher mêle noirceur et dérision. Il poursuit une carrière éclectique, entre films d’auteur et productions plus grand public, sous la direction de Claude Miller, Jeanne Balibar, Josée Dayan ou Laurent Heynemann.

A propos de Lucy Russel :

Actrice britannique née à Londres, Lucy Russell débute sa carrière au cinéma en 2000 en tenant le rôle principal de Following, premier long-métrage de Christopher Nolan, alors encore inconnu. Quelques années plus tard, elle est choisie par Éric Rohmer pour incarner Grace Elliott dans L’Anglaise et le Duc (2001), rôle marquant qui révèle sa présence singulière et sa maîtrise du français.

Formée au sein du célèbre Drama Centre London, Lucy Russell mène une carrière internationale mêlant cinéma, télévision et théâtre. Elle apparaît notamment dans Le Temps du loup de Michael Haneke (2003), Toni Erdmann de Maren Ade (2016).

Interview d'ERIC ROHMER à propos du film :

Comment est né le projet de L’Anglaise et le Duc ?

Il y a une dizaine d’années, alors que j’étais en vacances, j’ai découvert dans une revue d’Histoire un résumé des mémoires de Grace Elliott, une Anglaise restée fidèle aux idées du duc d’Orléans, le frère de Louis XVI, et qui a raconté sa vie sous la Révolution. L’auteur disait qu’on pouvait encore voir son hôtel particulier, à tel numéro de la rue de Miromesnil. Je m’intéresse beaucoup aux lieux : le fait que cet hôtel existe encore, qu’on puisse le localiser, m’a particulièrement frappé. Et cela m’a donné l’idée d’un film : un film qui se déroulerait dans ces lieux-là, qui se nourrirait de la relation entre ce point précis de Paris, cet appartement paisible, où, d’une certaine façon, elle se dissimulait, et le reste de la ville en pleine tourmente révolutionnaire.

Le plus curieux, c’est que j’ai appris ensuite que l’article de la revue d’Histoire était erroné : le bâtiment de la rue de Miromesnil était postérieur à la Révolution, Grace Elliott n’avait pas pu y habiter ! Pourtant, sans cette erreur, je ne suis pas sûr que cet article aurait provoqué en moi un tel déclic…

La représentation de la ville était le moteur du film…

Oui, et il fallait que je trouve un moyen pour montrer Paris. Quand je vois un film historique, je suis souvent frustré : pour figurer Paris, on part filmer Le Mans ou Uzès, des villes qui ont gardé de vieux quartiers historiques. Moi, je vois bien qu’il ne s’agit pas de Paris, qui possédait une architecture très spécifique. Je ne voulais pas de ça, et je ne voulais pas me contenter de deux ou trois porches anciens, ceux qu’on voit filmer dans les films d’époque. Je souhaitais montrer une grande ville, de grands espaces, comme la place Louis XV, l’actuelle place de la Concorde, qui est un lieu essentiel de la Révolution, ou encore les quartiers que Grace Elliott cite dans son récit : le boulevard Saint-Martin, la rue Saint-Honoré où elle passe quand on la conduit au Comité de Surveillance, etc. Quand elle raconte qu’elle a marché jusqu’à Meudon en passant par les Invalides, il a bien fallu qu’elle traverse la Seine quelque part !

Quelle solution avez-vous imaginée ?

J’ai déjà réalisé deux films historiques : La Marquise d’O, en décors naturels ; et Perceval le Gallois, entièrement en studio. Aucune de ces deux méthodes n’était possible ici pour montrer un Paris authentique. Alors, j’ai pensé à faire incruster les personnages sur des peintures faites sous ma direction, et fidèles à la topographie de l’époque. L’incrustation, c’est un procédé vieux comme le cinéma… Mélies a sans doute été l’un des premiers à l’utiliser… Mais il y a dix ans, quand j’ai commencé à penser à ce projet, la technique numérique n’était pas aussi développée : si l’on utilisait l’incrustation en analogique, on perdait en qualité d’image à chaque “couché” que l’on ajoutait. Le kinéscopage – c’est-à-dire le transfert de la vidéo à la copie 35 mm – n’était pas non plus très satisfaisant. Ces méthodes sont aujourd’hui au point.

Comment avez-vous fait fabriquer ces “fonds” ?

Ce sont des tableaux peints par Jean-Baptiste Marot. Il les a conçus, en collaboration avec moi, selon les exigences de l’esthétique du temps et de la mise en scène cinématographique. Il y a eu un travail préalable fait par le documentaliste, Hervé Grandsart. Nous sommes partis non seulement des tableaux et des gravures, mais de plans de l’époque. Quand aux intérieurs, ils ne sont pas “naturels”, mais construits tous dans un studio annexe par le décorateur Antoine Fontaine et le constructeur Jérôme Pouevaert. Pour moi ce travail n’est pas de la méticulosité, c’est une quête d’authenticité qui est à la base même du film. Car au fond, je n’avais pas une envie particulière de faire un film sur la Révolution, et je n’aime pas beaucoup qu’on me dise abonné au XVIIIe siècle ! Même s’il est arrivé que l’on me compare à Marivaux, ce n’est pas mon siècle préféré…

Est-ce que l’on peut comparer cette démarche à celle choisie pour Perceval… : s’appuyer sur les représentations de l’époque pour montrer l’époque ?

Oui, la réalité photographique m’importe peu. Ici, je montre la Révolution comme la voyaient ceux qui l’ont vécue. Et je cherche à rendre les personnages plus proches de la réalité picturale. Le film commence par des tableaux, et j’aimerais qu’un spectateur non averti s’imagine qu’il s’agit de documents d’époque, et soit surpris de voir ces tableaux s’animer…

Et l’on pense aussi à votre travail pour la télévision scolaire…

Je n’ai pas fait ce film pour des raisons politiques, je n’y défends aucun parti, ni royaliste, ni anti-royaliste. En revanche, j’aimerais contribuer à entretenir chez ce public, jeune ou vieux, le goût de l’Histoire. J’ai entendu dire que c’est en France que l’on trouve le plus grand nombre de revues d’Histoire – à la différence des pays anglo-saxons, plus férus de romans historiques.