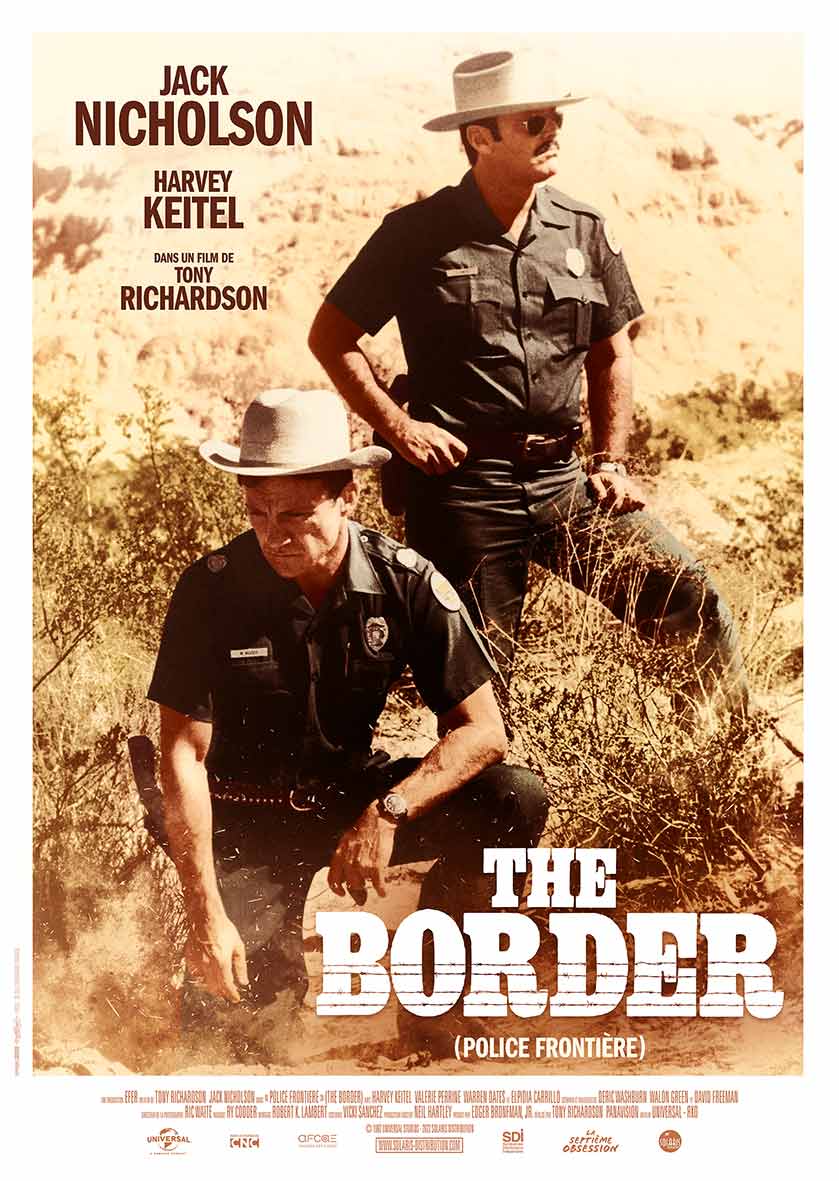

THE BORDER (POLICE FRONTIÈRE)

Un film de Tony RICHARDSON

Sortie en salles : 17 août 2022

1982 | USA | DRAME | 1h48 | SCOPE | DOLBY

COULEUR | VOSTF | Visa n°55714 | Titre original : THE BORDER

Les droits d'exploitation de ce film sont échus

Charlie, policier de Los Angeles, est muté à la frontière mexicaine du côté d’El Paso afin de surveiller l’immigration clandestine très importante. Il finit par découvrir que la police locale ferme les yeux sur de nombreux trafics. Parallèlement, il se prend d’affection pour Maria, une jeune clandestine mexicaine.

— Galerie

Plongée en eaux troubles

De Billy Wilder à Elia Kazan, d’Otto Preminger à John Schlesinger, ce sont souvent les cinéastes d’origine étrangère qui portent le regard le plus incisif – et le plus lucide – sur les tares de l’Amérique. Comme s’il fallait une certaine distance, géographique et critique, pour dénoncer les injustices et les dysfonctionnements d’une société souvent indifférente à l’égard des plus faibles. Rien d’étonnant à ce que Tony Richardson se soit emparé, en 1982, du sort tragique des immigrés mexicains clandestins suite à la lecture d’une série d’articles parus dans le Los Angeles Times. En effet, celui qui, aux côtés de Lindsay Anderson et Karel Reisz, a fondé dans l’Angleterre des années 60 le Free Cinema, mouvement esthétique et politique contestataire, a toujours été sensible à la condition des opprimés.

Ouvrant le film sur les images d’un effroyable séisme qui, au Mexique, provoque un cataclysme et jette sur la route de l’exil des hommes, des femmes et des enfants, Richardson oblige le spectateur à se confronter à une réalité éprouvante, à quelques heures de route de l’Amérique triomphante de Reagan. Garde-frontière désabusé fraîchement installé à El Paso, Charlie (Jack Nicholson, d’une surprenante sobriété) est censé reconduire les migrants de l’autre côté du Rio Grande. Mais entre la pression de ses collègues et la frénésie consumériste de sa femme, il se laisse malgré lui entraîner dans un trafic lucratif. Loin d’être un simple pamphlet engagé, Police Frontière a l’intelligence de mettre en parallèle le cloaque que représente ce lieu de transit consacrant l’exploitation de la misère humaine et la prise de conscience progressive du protagoniste : alors qu’il a été instrumentalisé par un système inique, Charlie, indigné jusqu’à la nausée, se hisse au-dessus de sa condition et se retourne contre ses pairs.

Comme chez Sidney Lumet auquel on songe parfois, le film fustige une corruption systémique au sein de cette unité de la police qui, exerçant son autorité loin des centres de commandement, semble pouvoir agir en toute impunité. La violence, le plus souvent provoquée par les gardes-frontières, fait irruption de manière soudaine, comme pour nous rappeler que l’apparente torpeur de ce bout du monde n’est qu’un leurre. Mais on pense aussi à Ken Loach lorsque Richardson nous montre quel est le prix à payer pour que la femme de Charlie, aussi vulgaire que dépensière, obtienne sa part du rêve américain. D’ailleurs, avec malice, le cinéaste filme le couple en train de faire l’amour tandis qu’on entend une publicité nous vantant les qualités gastronomiques d’un restaurant de poissons frits et que la caméra cadre en gros plan le prix du waterbed. Se gardant de tout manichéisme, le réalisateur n’oppose pas la veulerie des policiers à l’innocence des Mexicains, ce qui affaiblirait considérablement son propos. La réalité qu’il dépeint est beaucoup plus complexe et le style quasi documentaire de la mise en scène s’en fait l’écho.

Alors qu’il venait de tourner le terrifiant Shining et le torride Le Facteur sonne toujours deux fois, Jack Nicholson livre ici l’une des prestations les plus nuancées de sa carrière. Bloc de granit insondable au début du film, il fend peu à peu l’armure pour s’humaniser devant la caméra de Richardson. À ses côtés, Harvey Keitel campe avec jubilation un type cupide et cruel. Une œuvre méconnue et forte qui reste d’une étonnante actualité.

Texte : Franck Garbarz

Critique du film par S. Blumenfel, LE MONDE

Nous sommes en 1980. La plus grande puissance mondiale partage une frontière avec le Mexique, un pays en voie de développement avec un taux de chômage ahurissant, une asymétrie unique au monde. Près de quarante ans plus tard, avec la promesse avortée et irréaliste d’un mur séparant les deux pays, la question de l’immigration clandestine se pose de manière encore plus dramatique. (…)

Hollywood s’est toujours construit avec l’immigration. Tony Richardson lui même était anglais et avait été, dans les années 60, le représentant éminent du Free Cinema britannique, qui plaçait la question sociale au centre de ses films, faisant du prolétaire un antihéros. (…) Devant le film de Richardson, le spectateur américain découvrait en 1982 un problème qu’il ignorait. Aujourd’hui, c’est une toute autre affaire, Police Frontière arriverait à l’heure.

Samuel Blumenfel, Le Monde

TONY RICHARDSON : L’ECLECTISME EN ACTION

Né en 1928, Tony Richardson se distingue dès ses études par l’audace de ses mises en scène de théâtre. S’il coréalise un premier court métrage en 1956, il se fait surtout remarquer pour son travail sur scène. Il fonde une troupe, abritée par le Royal Court Theatre, et connaît un immense succès avec La paix du dimanche de John Osborne. En 1959, il porte la pièce à l’écran sous le titre Les corps sauvages, puis enchaîne avec Le cabotin. Mais c’est avec La solitude du coureur de fond, en 1962, autour d’un rebelle issu de la classe ouvrière, qu’il affirme une radicalité inédite dans le cinéma anglais.

Un an plus tard, il signe Tom Jones qui mêle élégamment réalisme et stylisation. Magnifique récit picaresque, le film est porté par Albert Finney et Susannah York. Malgré son expérience américaine peu satisfaisante de Sanctuaire (1961), adapté de William Faulkner, Richardson se lance dans un nouveau projet outre-Atlantique avec Le cher disparu (1965). Il dirige ensuite Jeanne Moreau dans Mademoiselle (1966), sur un scénario original de Jean Genet, et Le Marin de Gibraltar (1967), d’après Marguerite Duras. Passant d’un registre à l’autre, il réalise une adaptation de Nabokov avec La chambre obscure (1969), puis tourne un western australien avec Mick Jagger l’année suivante et sa propre version d’Hamlet avec Anthony Hopkins et Marianne Faithfull ! Au début des années 80, il poursuit sa carrière aux États-Unis où il réalisePolice frontière(1982),Hôtel New Hampshire(1984) etBlue Sky(1991). Atteint par le virus du SIDA, il s’éteint en 1991.

JACK NICHOLSON - LE REBELLE

Avec son allure insouciante et son charisme naturel, Jack Nicholson s’est rapidement imposé comme la figure même de l’antihéros, à la fois rebelle, contestataire et anticonformiste. Pas étonnant qu’il explose dans les années 70, où la contre-culture et la remise en question du modèle américain triomphent. Né en 1937, il décroche un petit boulot à la MGM à l’âge de 17 ans, avant d’être repéré par Roger Corman qui le fait débuter dans The Cry Baby Killer, où il incarne un délinquant. Il poursuit sa collaboration avec ce réalisateur-producteur dans une vingtaine de séries B, puis écrit The Trip pour Peter Fonda et Dennis Hopper, et Head, autour du groupe de pop The Monkees, pour le cinéaste Bob Rafelson. Après avoir refusé Bonnie & Clyde, il campe l’avocat alcoolique d’Easy Rider (1969) qui lui vaut une citation à l’Oscar et une notoriété inégalée.

Dès lors, Jack Nicholson tourne sous la direction des plus grands réalisateurs, de Bob Rafelson (Five Easy PiecesetThe King of Marvin Gardens) à Roman Polanski (Chinatown), Michelangelo Antonioni (Profession : Reporter) et Milos Forman (Vol au-dessus d’un nid de coucou) grâce auquel il remporte son premier Oscar. À chaque fois, il incarne des marginaux ou des êtres fantasques et imprévisibles. Terrifiant en écrivain qui dérive lentement vers la folie meurtrière dans Shining de Stanley Kubrick, il est tout aussi à l’aise dans le remake du Facteur sonne toujours deux fois signé Rafelson que dans la fresque Reds de Warren Beatty. Emouvant dansTendres passionsde James L. Brooks, il obtient une nouvelle nomination à l’Oscar pour L’Honneur des Prizzi de John Huston.

En 1990, il incarne le Joker dans le Batman de Tim Burton : le succès est tel qu’il peut enfin réaliser la suite de Chinatown avant de rebondir avec Des hommes d’honneur de Rob Reiner. Se faisant plus rare sur les écrans, il marque systématiquement de son empreinte les films dans lesquels il se produit. Bouleversant en père désespéré dans Crossing Guard de Sean Penn, il est réjouissant en président loufoque dans Mars Attacks! de Tim Burton ou en romancier maniaque dans Pour le pire et pour le meilleur de James L. Brooks. En 2002, il interprète un policier vieillissant dans The Pledge de Sean Penn, qui enthousiasme la critique, tout commeMonsieur Schmidtd’Alexander Payne. Toujours aussi friand d’expériences nouvelles, il passe du rôle d’un vieux cancéreux en fin de vie dans Sans plus attendre de Rob Reiner à celui d’un redoutable mafieux dans Les Infiltrés de Martin Scorsese.

HARVEY KEITEL - ANTIHEROS A LA TROGNE PATIBULAIRE

Avec son accent typique de Brooklyn et son air de bulldog, Keitel s’est d’abord imposé comme un formidable truand aux petits pieds dans les films de Martin Scorsese. Une sorte de James Cagney des temps modernes. Né en 1939 à New York, il sert dans les Marines avant de suivre les cours d’art dramatique de Lee Strasberg et Stella Adler et de se produire sur scène. Grâce à une petite annonce, il a la chance de rencontrer Scorsese qui le dirige dans Who’s That Knocking at My Door? (1969). Cinq ans plus tard, ils se retrouvent sur Mean Streets, puis refont équipe avec Alice n’habite plus ici (1974) et Taxi Driver (1976). En 1978, il campe l’un de ses personnages les plus poignants et les plus tourmentés, Jimmy, dans Mélodie pour un tueur de James Toback.

Mais sa carrière subit un coup d’arrêt lorsqu’il n’est pas retenu pour Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et est contraint de tourner dans des films mineurs dans les années 80, à l’exception du Police Frontière de Tony Richardson, seul collaboration avec Jack Nicholson (1982). Il connaît un retour inespéré au début de la décennie suivante : policier sympathique dans Thelma et Louise (1991) de Ridley Scott, il incarne surtout un flic déjanté dans le superbe polar métaphysique Bad Lieutenant (1992) d’Abel Ferrara. Sensible à l’univers de Quentin Tarantino, alors débutant, il accepte de jouer dans Reservoir Dogs (1992). Un an plus tard, il prouve qu’il peut changer de registre en campant un homme vulnérable et romantique dans La Leçon de piano de Jane Campion, Palme d’Or à Cannes.

Mais il revient à ce qu’il affectionne le plus : des rôles de gangsters endurcis et d’hommes que la vie n’a pas ménagés. Il est ainsi à l’affiche de Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino, Palme d’Or à Cannes, Clockers (1995) de Spike Lee et Copland (1997) de James Mangold. S’il n’est pas absent des blockbusters hollywoodiens, il ne néglige pour autant pas le cinéma d’auteur (le dyptique Smoke et Brooklyn Boogie de Wayne Wang et Paul Auster), et demeure fidèle à Tarantino ou Wes Anderson (Moonrise kingdom). Sans conteste, Harvey Keitel est l’une des dernières « gueules » du cinéma américain.