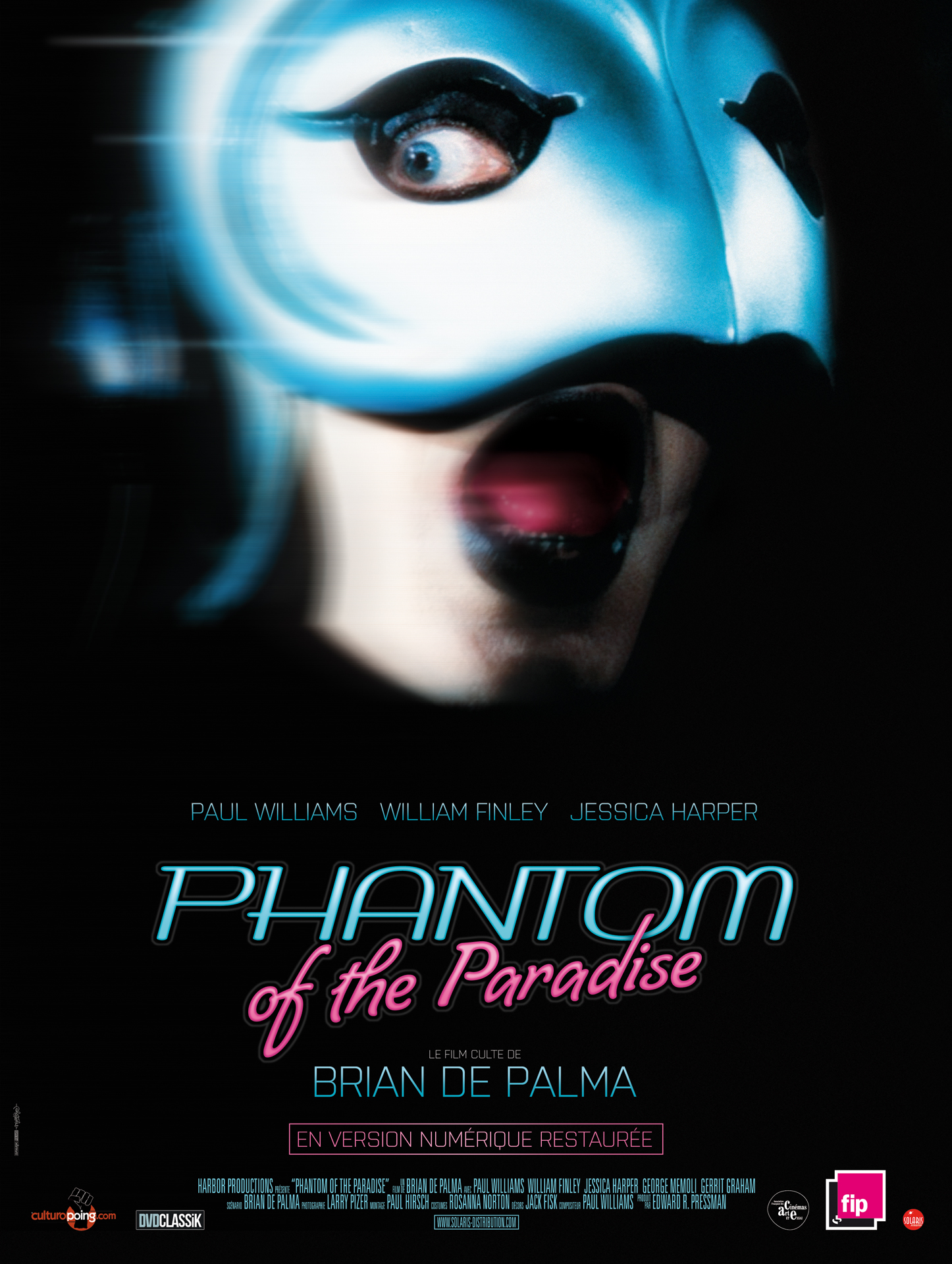

PHANTOM OF THE PARADISE

Un film de Brian DE PALMA

Sortie en salles : 26 février 2014

Visa n°43932

USA, 1974, 1H31

Nos droits pour la distribution de ce film sont échus.

Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l’inauguration du Paradise, le Palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la partition de Leach et le fait enfermer pour trafic de drogues. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s’évader et revient hanter le Paradise…

— Galerie

Brian de Palma

L’obsession du regard

Avec ses clins d’œil à Vertigo, Psychose et Fenêtre sur cour, Brian De Palma s’est vite imposé comme le plus hitchcockien des cinéastes en activité. Ce qui lui a d’ailleurs valu autant d’admirateurs vantant sa virtuosité que de détracteurs le faisant passer pour un vulgaire pasticheur. Pour autant, De Palma est un véritable auteur qui a su imprimer sa marque personnelle tout en travaillant au sein du système des studios hollywoodiens.

Né en 1940 dans le New Jersey, Brian De Palma est le fils d’un chirurgien orthopédique qui lui permet d’assister à ses opérations : très vite, l’adolescent se dit fasciné par la vue du sang et par sa position de voyeur. Il s’en souviendra plus tard dans ses fameux thrillers horrifiques comme Carrie (1976) ou Pulsions (1980). Étudiant en physique à Columbia University, il s’intéresse au pouvoir de l’image et signe plusieurs courts métrages remarqués. Il décroche alors une bourse pour financer son premier long métrage en 1966, Wedding Party, une comédie grinçante contre la guerre du Viêt-nam où débute un certain Robert De Niro. Il poursuit dans cette veine avec Murder a la mod et Greetings en 68, deux satires contestataires plutôt bien accueillies dans cette époque de remise en question du rêve américain. Il abandonnera son militantisme dès la décennie suivante – quoique Blow Out (1981) soit autant un thriller qu’un film politique – pour y revenir avec Outrages (1989), l’une des œuvres les plus cinglantes sur la guerre du Viêt-nam : alors qu’on l’attendait au tournant, le réalisateur évite tout voyeurisme et toute propension aux effets chocs, fustigeant l’inaction de l’armée face à un meurtre odieux. Malheureusement, le public, sans doute déconcerté par ce changement de style, boude le film…

Sentant que le vent contestataire des sixties commence à tourner, De Palma inaugure sa saga hitchcockienne avec Sœurs de sang en 1972. Redoutable polar d’épouvante au budget dérisoire, le film jette les bases du thriller depalmien : hommages en tous genres à Hitchcock, depuis la musique signée Bernard Herrmann aux références à Psychose et Fenêtre sur cour, obsession pour le voyeurisme et le thème du dédoublement, trouvailles visuelles époustouflantes comme le procédé du split-screen et séquences d’anthologie. Joli succès au box-office, Sœurs de sang fait de son auteur un cinéaste rentable à Hollywood. Avec Pulsions (1980), Blow Out et Body Double (1984), il va plus loin encore dans la surenchère des mouvements d’appareil sophistiqués, des plongées étourdissantes et des décadrages stupéfiants.

Mais De Palma prouve pourtant qu’il sait se renouveler. Malgré ses bras de fers continuels avec les studios, il parvient à monter son projet de remake d’un classique de Howard Hawks : Scarface, tourné en 1983, est une superbe œuvre baroque teintée de rouge (sang) dont la longueur – près de trois heures – explique son échec en salles, malgré la prestation d’Al Pacino. Quatre ans plus tard, le réalisateur signe Les Incorruptibles, hommage somptueux aux films de gangsters des années 30 : grâce à un trio d’acteurs exceptionnel – De Niro, Kevin Kostner et Sean Connery –, une partition estampillée Ennio Morricone et une séquence d’anthologie sous forme de clin d’œil cinéphilique au Cuirassé Potemkine, De Palma renoue avec le succès. Pas pour longtemps : ni Outrages, ni Le Bûcher des vanités (1990), satire maladroite des « golden eighties », ni même L’Esprit de Caïn (1992), retour manqué au thriller hitchcockien, ne recueillent les suffrages du public. En 1993, le cinéaste retrouve Al Pacino en prince de la pègre pour L’Impasse, sublime polar aux accents shakespeariens plébiscité par la critique. Trois ans plus tard, il tourne Mission : Impossible, un film de commande assez impersonnel qui devient aussi son plus gros succès commercial. Puis, il enchaîne avec Snake Eyes (1998) où Nicolas Cage se retrouve pris au piège d’une machination à laquelle le cinéaste prête toute la science de sa mise en scène : travellings circulaires, split-screen et enfermement dans un décor unique témoignent que De Palma n’a rien oublié de son savoir-faire. Malheureusement, Mission to Mars (2000), sa première incursion dans la science-fiction, s’avère un affreux navet et un bide douloureux. Un brin désavoué par Hollywood et de plus en plus critique du système des studios, Brian De Palma trouve ensuite son financement en France pour Femme fatale (2000), tourné sur fond de festival de Cannes. Après Le Dahlia noir (2006), adaptation un rien académique d’Ellroy, et Redacted (2007), fascinant maelström d’images dénonçant la guerre en Irak, De Palma signe Passion (2013), remake réussi de Crime d’amour d’Alain Corneau. Comme un retour à ses premières amours…

Phantom of the Paradise

Dans l’antre du Diable

Relecture vivifiante et psychédélique du mythe faustien et du Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, le huitième long métrage de Brian De Palma semble, à première vue, marquer une pause dans la série des thrillers hitchcockiens. Et pourtant, le film est profondément porteur des obsessions du cinéaste. D’abord, parce qu’il est placé sous le signe du voyeurisme. Swan, le producteur maléfique, exerce son emprise à travers des caméras de surveillance lui permettant de contrôler ses artistes – ou plutôt ses « créatures ». Mieux encore, son pouvoir est intimement corrélé à l’existence de la bande vidéo qui renferme son secret. L’utilisation du split-screen, associé depuis toujours au réalisateur, démultiplie la sensation voyeuriste : où que l’on se trouve, le regard de Swan traque sa proie qui n’a d’autre choix que de se soumettre. D’autre part, De Palma, tout comme Cronenberg, n’a jamais caché son goût pour les personnages « monstrueux », souvent moqués par la société bien-pensante. À l’instar de ces écorchés vifs aux facultés paranormales de Carrie et de Furie, le malheureux Leach est contraint de dissimuler son visage affreusement défiguré derrière un masque aussi dérisoire que grotesque.

Ponctué de clins d’œil à Hitchcock – de l’irrésistible parodie de la scène de la douche de Psychose à la citation de la séquence du concert de L’homme qui en savait trop –, Phantom of the Paradise est aussi le récit poignant d’un homme qui se fait voler son œuvre, et son âme, par un génie de la manipulation – autre thématique foncièrement hitchcockienne… Mais à travers ce conte moderne sur l’aliénation, le cinéaste parle, bien évidemment, de la machine infernale hollywoodienne qui dépossède les auteurs de leur talent et dévoie l’innocence de leur regard sur le monde. Faut-il rappeler que le réalisateur a souvent été en guerre avec les studios ? De Palma va même plus loin, puisqu’il fustige l’appétence du public pour le sensationnel et son goût du sang : la mort du chanteur Beef et l’exécution finale – qu’on ne révélera pas – exaltent la foule en délire, comme si elle assistait à la version moderne des jeux du cirque. D’une liberté folle, tour à tour lyrique et vertigineuse, la mise en scène accompagne les protagonistes dans leur danse macabre. Quant au spectacle musical qu’on découvre sur scène, véritable opéra-rock évocateur d’Alice Cooper, il apporte un commentaire ironique et distancié sur l’action du film. À redécouvrir de toute urgence.

La beauté du Diable

Kaléidoscope d’images psychédéliques, Phantom of the Paradise a aussi marqué les esprits grâce à son métissage d’influences musicales. Mais à la différence d’un « musical » traditionnel, l’opus de Brian De Palma propose un commentaire ironique sur l’action qui se déroule à l’écran : ici, la musique n’est en aucune manière un frein au déroulement de l’intrigue, mais elle en décuple, bien au contraire, la tension dramatique.

Au départ, De Palma souhaitait confier la partition aux Rolling Stones ou aux Who, mais il ne réussit jamais à les joindre. Il finit par faire la connaissance d’un jeune cadre de la maison de disques A&M Records qui le mit en contact avec Paul Williams : séduit par le style inclassable de cet artiste qu’il qualifiera par la suite de « Napoléon du rock », le cinéaste tenait alors son compositeur et l’interprète de Swan. Tandis qu’il aurait préféré travailler avec un groupe existant, Williams lui conseilla d’imaginer une formation fictive, qui ne soit soumise à aucune influence. Il faut dire que ce créateur virtuose a écrit des chansons pour des stars telles qu’Elvis Presley et Frank Sinatra ! Il joue même au piano la musique de la séquence finale et prête sa voix à trois titres, dont l’inoubliable « The Hell of It ».

Opéra-rock au lyrisme incomparable, Phantom of the Paradise décline plusieurs courants musicaux des années 70, en citant le glam-rock, la folk et, bien entendu, les rythmes plus mélodieux propres à Broadway. Des airs entêtants qu’on ne peut s’empêcher de fredonner bien après la projection…